アルミと鉄など異なる種類の金属を溶接する方法は「異種金属溶接」と呼ばれます。アルミと鉄の組み合わせに限らず、融点や熱伝導、熱膨張に差がある金属を接合するのは、一般的な手法では難しいとされています。

とはいえ、製品の軽量化と高強度化の両立を実現するために、アルミと鉄の溶接が必要なシーンは存在するため、「アルミと鉄を溶接できる方法を知りたい」といった方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、アルミと鉄などを接合する異種金属溶接とは何かを説明したのち、その難しさや実現するための方法などを解説します。

なお、本記事では、技術や業界に関する一般的な傾向や考え方をご紹介しています。特定の学術的理論や個別の生産現場に基づいた内容ではなく、あくまで参考情報としてご覧いただければ幸いです。

アルミと鉄など異種金属溶接とは

異種金属溶接とは、性質の異なる2種類以上の金属を溶接によって接合する技術です。たとえば、鉄とアルミのように融点・熱伝導率・電気伝導性・腐食特性などが大きく異なる金属同士を接合する際に用いられます。接合には一般的な溶接と同様に熱や圧力が用いられますが、単一材同士の溶接とは異なり、界面での反応や金属間化合物の形成が発生しやすいため、制御が難しく、高度な技術が求められるのが特徴です。

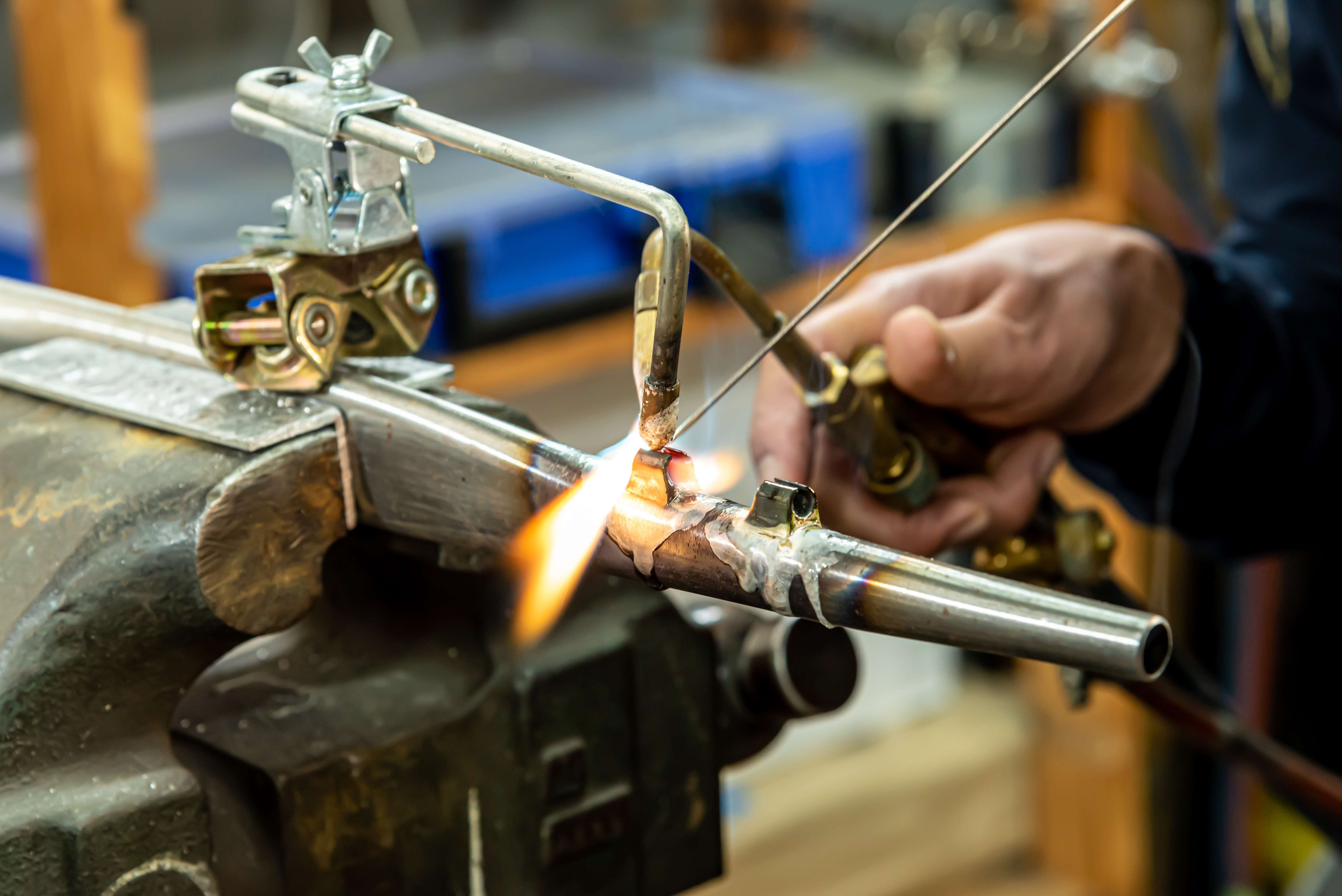

異種金属の接合には、大きく分けて「溶接(溶融接合)」「ろう付け(半溶融接合)」「機械的接合(ボルト・リベットなど)」「拡散接合(固相接合)」のような手法があります。その中で異種金属溶接は、「溶接(溶融接合)」に分類される方法で、接合部を加熱して金属を溶融し、冷却によって固化させて一体化させます。

異種金属溶接のなかでも、とくにアルミと鉄の接合は実用化が難しい一方で、技術的ニーズが高い組み合わせです。アルミは軽量・耐食性に優れ、鉄は高強度・低コストであるため、この2つを適切に接合できれば、製品の性能向上と軽量化の両立が可能となります。

なお、異種金属接合については、以下の記事でも詳しく解説しています。溶接だけでなくほかの接合方法についても確認したい場合は、ぜひ参考にしてみてください。

アルミと鉄など異種金属溶接が必要となる場面

アルミと鉄などの異種金属溶接が求められる最大の場面は、自動車・航空宇宙・鉄道などの輸送機器分野における「軽量化」と「高強度化」の両立です。これらの業界では、燃費向上・二酸化炭素排出量削減・走行性能の向上・安全性確保といったニーズがますます高まっており、それらを実現するために異なる特性を持つ金属を組み合わせた構造設計が積極的に行われています。

たとえば、自動車ではボディやシャーシに使用する部材のうち、衝突時に強度が求められる部分には高張力鋼(鉄)が、燃費改善のために軽量化を図る部分にはアルミニウムが使用されるケースが増えています。両者を効率よく一体化するためには、異種金属溶接が欠かせません。同様に、航空機や鉄道車両では、大型の構造部材において軽量で加工性の高いアルミ合金を使用しつつ、接合部に鉄系材料を組み合わせることで、高強度と耐久性を実現しています。

このように、使用条件や性能要件に応じてアルミと鉄の長所を組み合わせることで、車体全体の最適化を図れるのが異種金属溶接の大きな利点です。従来はリベットや機械的締結などで対応していた場面でも、溶接による一体構造が可能になれば、剛性の向上や製造工程の簡素化にもつながります。

アルミと鉄の溶接が難しい理由

アルミと鉄の溶接が難しい主な理由を2つ解説します。

溶融点が異なる

アルミの融点は約660℃、鉄は1,500℃以上と約2.3倍もの差があります。この温度差がアルミと鉄の溶接が難しい理由の1つです。アルミが溶ける温度では鉄は固体のままであり、鉄が溶融する温度まで加熱するとアルミは過剰に加熱されて流れ出てしまうため、両者を同時に均質に溶融させることは困難です。

この融点差により、接合部に空気や未溶融部分が残りやすくなり、熱膨張・収縮差によって内部にクラックや応力が蓄積するリスクもあります。また、加熱温度が高すぎればアルミの酸化層形成が急速に進み、接合界面が不活性化して接合不良の原因となります。

アルミの熱伝導率が高い

アルミの熱伝導率は約240[W/m・K]であり、鉄の約80[W/m・K]の約3倍です。そのため、局所加熱を試みても瞬時に熱が接合部から拡散し、溶融プールが安定しません。急冷も同様に早いため、プールが再凝固する際にひずみやクラックが発生しやすいという特徴があります。

さらに、加熱中に温度を適切に維持できなければ、アルミ側には未溶融・中途半端な融解状態が残り、鉄側も十分に溶融できないため、接合部に不均一な金属間化合物層が形成されやすい点も課題です。これに加えてアルミ表面の酸化皮膜が溶接時のウェッティングを阻害し、接合部の強度低下の要因となります。

アルミと鉄を溶接する方法

アルミと鉄を溶接する方法として、CMT(Cold Metal Transfer)溶接・摩擦攪拌接合(FSW: Friction Stir Welding)の2つを紹介します。

CMT(Cold Metal Transfer)溶接

CMT(Cold Metal Transfer)溶接は、低入熱で安定した溶接ができる特殊なアーク溶接の一種です。従来のアーク溶接に比べて熱入力を大幅に抑えられる点が最大の特徴で、熱による金属間化合物(IMC: Intermetallic Compound)の過剰生成を抑制しつつ、安定した接合を実現できます。

とくにアルミと鉄のような熱伝導率や融点が大きく異なる組み合わせでは、熱制御の難しさから従来の溶接技術では均質な接合が困難でした。しかしCMTでは、鉄側を安定的に部分的に溶融させながら、アルミ側を過熱せずに溶着させることができるため、接合部に極薄の金属間化合物層を形成しつつも、接合強度の維持が可能です。

摩擦攪拌接合(FSW: Friction Stir Welding)

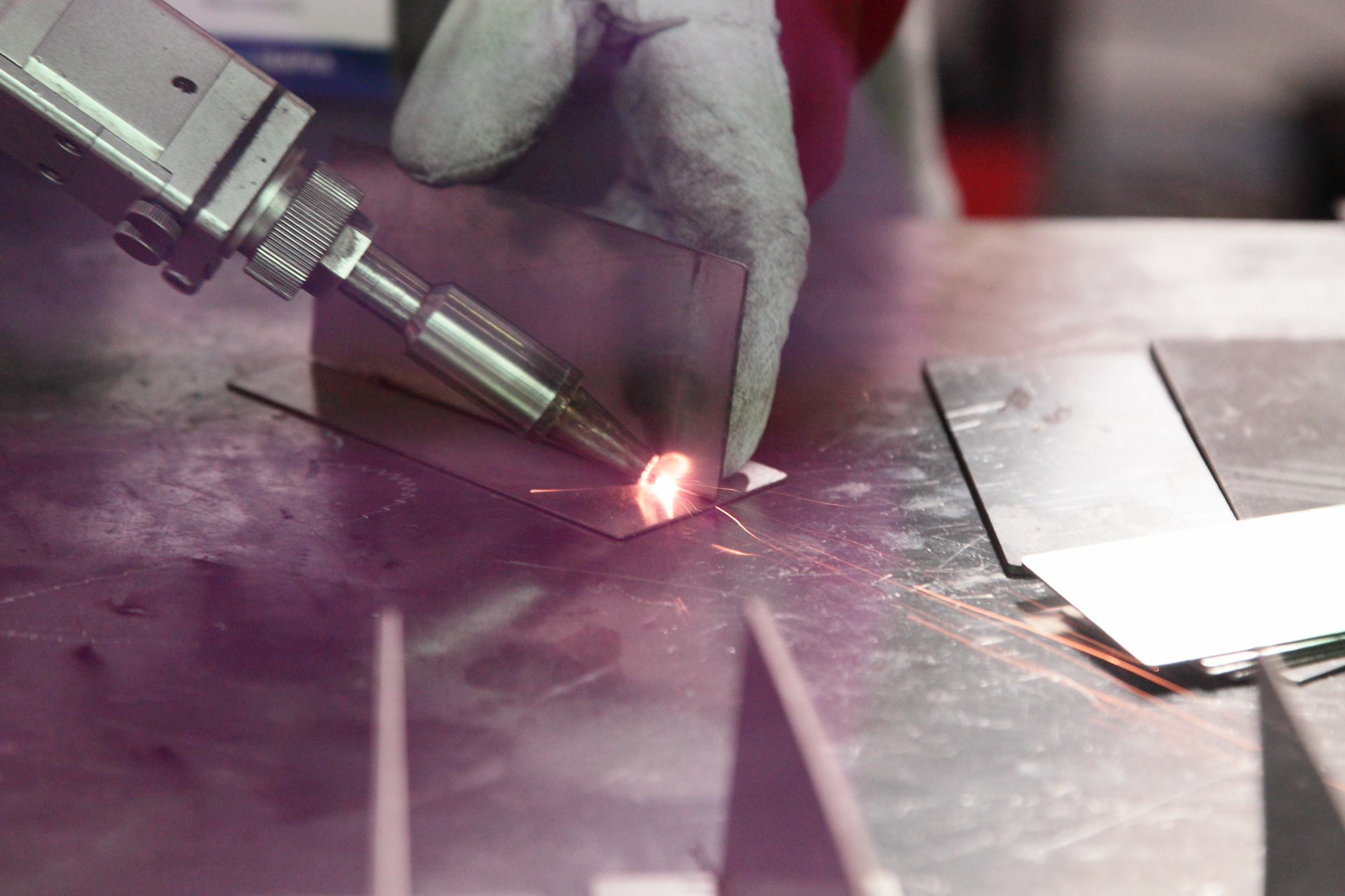

摩擦攪拌接合(FSW: Friction Stir Welding)は、溶接に分類されるものの、母材を完全には溶かさず、材料を高温で軟化させて攪拌(かくはん)しながら一体化させるという手法です。そのため、「固相接合」または「低温溶接技術」とも呼ばれることがあります。

とくにアルミと鉄のように溶融点差が大きい組み合わせでは、通常の溶接では加熱が困難ですが、FSWでは融点に達しない温度帯で接合を行うため、過熱や蒸発、酸化のリスクを大幅に抑制可能です。また、溶接後に再結晶による強度低下や歪みが少なく、接合界面の構造も均質に仕上がるという利点もあります。

まとめ

本記事では、アルミと鉄を例に、異種金属溶接が必要になる場面やその難しさについて解説しました。異種金属溶接は、部品の軽量化と強度・耐久性を両立するために必要となる一方、融点や熱伝導率の違いにより難易度が高いのが課題です。

アルミと鉄の異種金属溶接に関しては、CMT溶接や摩擦攪拌接合(FSW)などの方法で接合することができます。

金属技研では、異種金属のろう付・拡散接合・溶接などの接合技術を提供しております。国内外の接合データベースを保有しており、高品質な接合が求められる原子力・宇宙/航空・電子機器分野でも豊富な処理実績があります。アルミと鉄などの異種金属接合をご検討の際は、ぜひ当社へご相談ください。