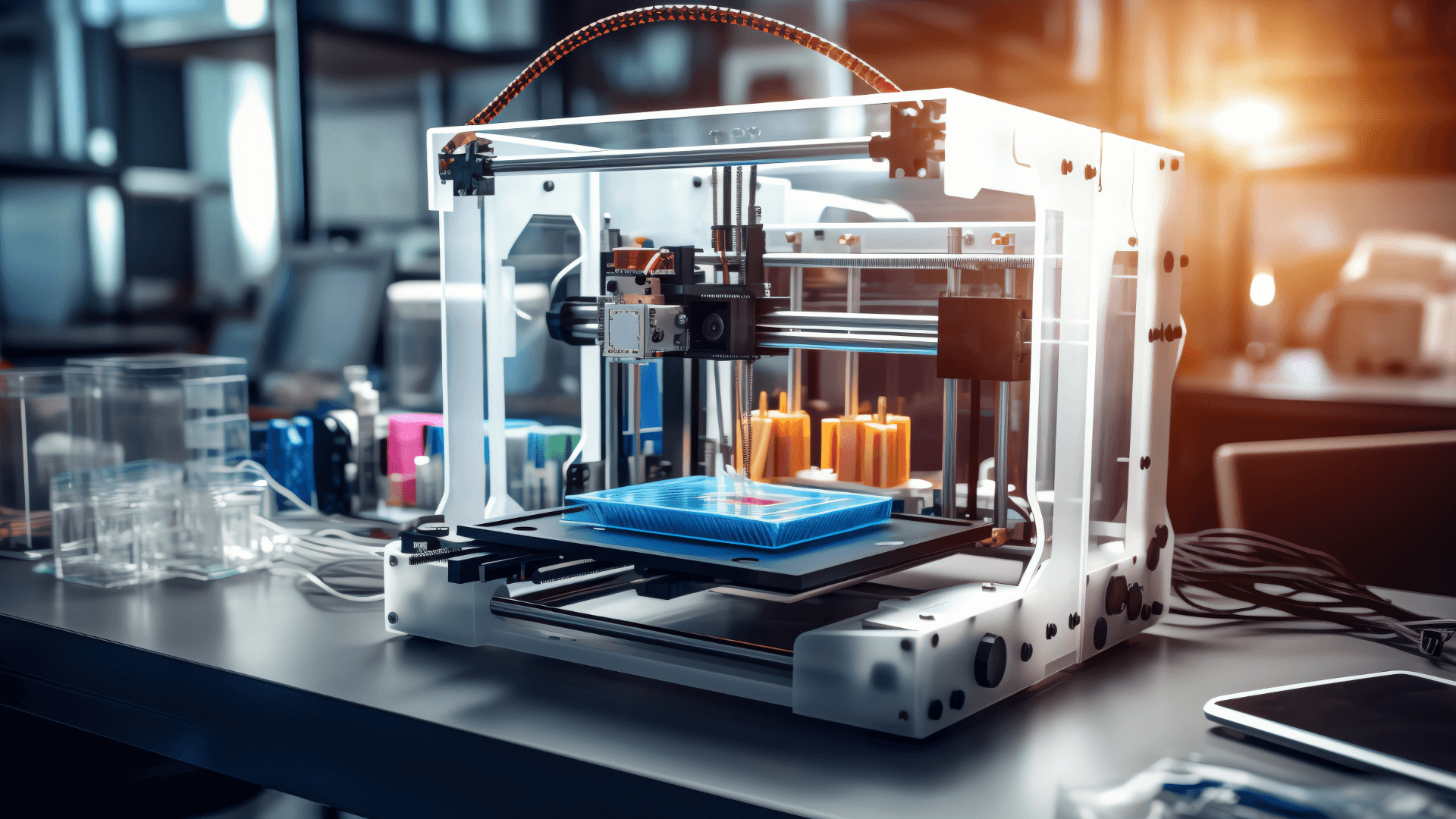

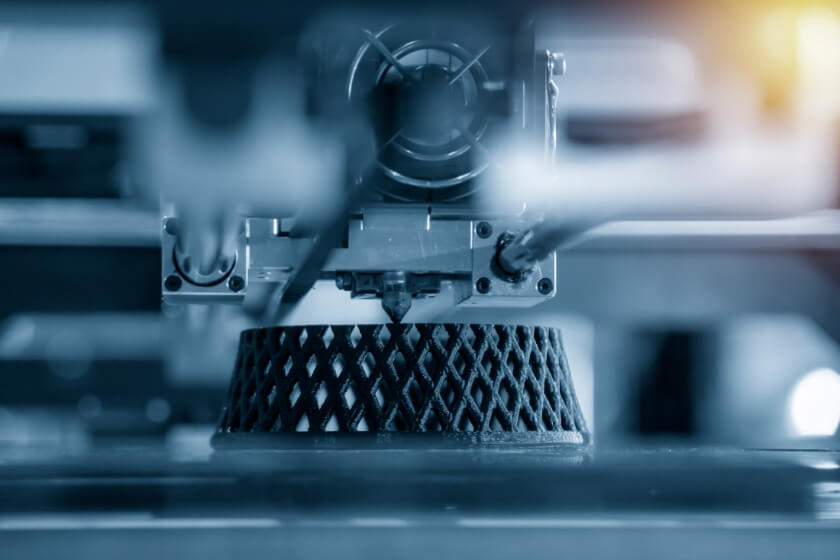

3Dプリンターの医療分野における活用例には、次のようなものがあります。

- インプラントの製造

- 医療機器の製造

- 手術のシミュレーション

- 生体適合性材料の研究

欧米を中心に、3Dプリンターの医療機器分野への適応が加速しています。

適応範囲は、手術に必要となる治工具から手術前シミュレーションに使用する生体模擬モデルといった医療機器、患者一人ひとりに合わせた形状を人体に挿入するカスタムインプラント、細胞から必要とする臓器をプリントするバイオプリント技術など、その進展には目を見張るものがあります。

このページでは、医療分野での3Dプリンターの具体的な利用例や課題についてご紹介いたします。

医療分野における3Dプリンターの活用例

医療分野における3Dプリンターの主な活用例には、インプラントの製造や医療機器の製造、手術のシミュレーション、生体適合性材料の研究などがあり、材料も樹脂や金属、一部ではセラミックスや複合材料等も用いられています。

3Dプリンターの方式や各装置によって使える材料が異なるため、基本的には用途に合わせて装置と材料を選ぶことから始める必要があります。

インプラントの製造

医療分野での3Dプリンターの顕著な利用例の一つが、インプラントの製造です。

現在、日本で用いられている人工関節の多くは海外、特に欧米の国々において開発された製品が大半を占めています。

今までは、欧米人と日本人では体格が異なり骨形態も異なっているため、欧米人向けに作られた定形インプラントに日本人の患者の身体削ることで合わせていました。

そのような課題に対して、3Dプリンターを用いることで、患者一人ひとりの身体に合わせてカスタムメイドのインプラントが製作できるようになりました。

また、たとえば、細胞や組織液の浸透率を高めることを目的に、表面に微細構造を設けるといったインプラントの作製も可能になっています。

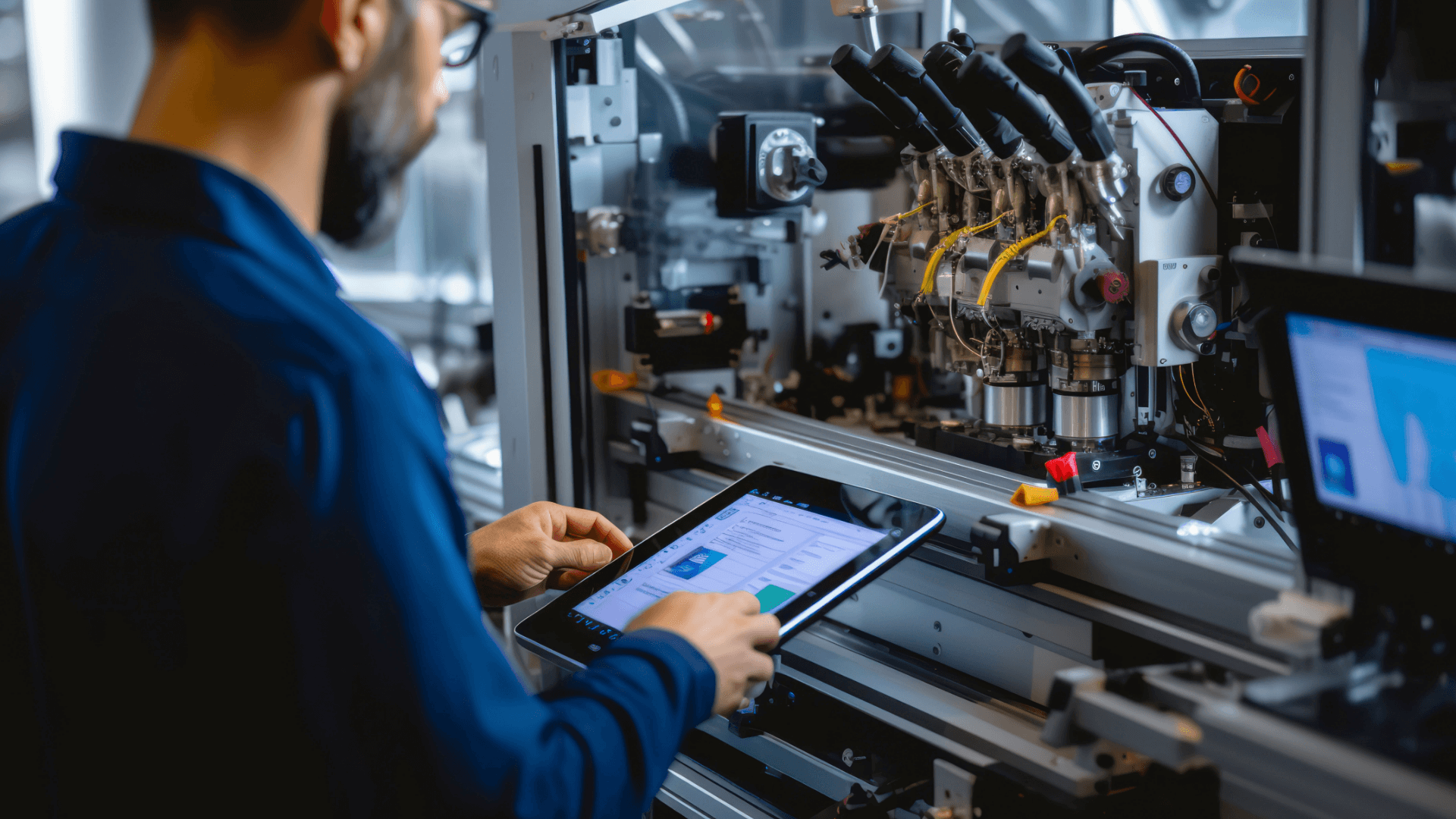

医療機器の製造

3Dプリンターは、医療機器の製造にも広く活用されています。

3Dプリンターが世界的に注目されている理由の一つとして、3Dプリンターが患者ごとにカスタマイズした製品の量産に適したツールであることが挙げられます。

患者一人ひとりに合わせたケアという医療ニーズに対して、小ロット多品種生産が得意という3Dプリンターの特徴を活かせます。これは、既存の工法では真似できません。

たとえば、義手や義足などの補綴装置から、より精密な外科用ツールまで、3Dプリンティングは多岐にわたる製品の製造に貢献しています。

これらの製品は、従来の方法では達成が難しい高度なカスタマイズが可能であり、患者一人ひとりの特定のニーズに応じた設計が行えます。

手術のシミュレーション

3Dプリンティング技術を利用したもう一つの重要な応用は、手術のシミュレーションです。

3Dプリンターを活用することで、微細な血管など、外からは確認できない構造を正確に再現することが可能です。

また、色分けすることで腫瘍や動脈などの重要な部位の視認性を高めることもできます。

さらに、物性の異なる材料や多孔構造を併用することで、実物に近い触感を再現した手術モデル・臓器モデルを作ることができます。

生体適合性材料の研究

近年では、生細胞を材料とした3Dバイオプリンターも注目を集めています。細胞の3次元造形による再生医療目的での活用が期待されています。

たとえば、損傷・欠失した組織の補填や、カスタム人工臓器の製造などを目指しています。

3Dバイオプリンターは、大きく3つのタイプに分けることができます。

- インクジェット式…スキャフォールドとなる材料と細胞の混合液(バイオインク)を1滴ずつ配置する

- 押出式…シリンジから細胞を押し出しながら3次元構造を作る

- レーザーアシスト式…細胞をシート状に成型し、上部からレーザーを照射し、弾き出すことで基板等に転写する

医療分野における3Dプリンターの課題

上記のように、医療分野において幅広く貢献している3Dプリンターですが、まだ課題も残されています。

造形材料の生体適合性や耐久性

埋没型の医療機器(人工関節など)は、長期間、生体内で使用されるため、安全であることは必須条件となります。

そこで、生体内で機能するために、運動や荷重条件に耐え得る材料強度や構造が求められます。

また、使用環境(患者の体内)が固有(身長・体重・骨形状・骨質・生活様式・活動性など)のものである点も、懸念点です。

各種ガイドラインをもとに、どのように品質要求を満たすかが大きな課題となります。

高額な材料コスト

日本では3Dプリンターの医療分野での活用が、まだあまり進んでいないのが現状です。

そのため、材料コストがかかりすぎることも課題となっています。3Dプリンターの装置そのものは低価格化が進んできましたが、医療用途で用いられる材料は、強度や生体適合性など、厳しい要求が付されることが多いため、高価になりやすい傾向があります。

また、医療分野では、品質管理の観点から、余った材料の再利用に制限があり、これも高コストの要因となっています。

利用目的がわからない

医療分野での活用に限った話ではありませんが、用途が見つからないという悩みは、新たなツールの導入時期に多いものです。

3Dプリンターのメリットを最大限に活かした高付加価値なものづくりためには、課題やニーズを具体的かつ明確にする必要があるでしょう。

規制と承認の課題

既存工法や材料では、すでに国際規格(ISOやASTMなど)や国内規格(JISなど)で仕様が定められていることが多いです。

このため、既存の材料を用いた製品であれば、3Dプリンターで製造したものであっても、個別の生物学的安全性評価や物理的・化学的評価試験が求められない可能性があります。

ただ、製造過程によっては製造過程で材料に影響が出る可能性もあります。

医療機器として実用化し臨床で使用されるためには、薬機法に基づきそれぞれのクラス分類に応じた許認可を得る必要があるため、製品化の初期段階で薬事戦略をよく検討する必要があるでしょう。

まとめ

医療分野における3Dプリンターの活用は、インプラントの製造から手術のシミュレーション、医療機器の製造、そして生体適合性材料の研究に至るまで、多岐にわたります。

期待される反面、造形材料の生体適合性、高額な材料費と使用ユーザーの知識、規制と承認の課題など、解決すべき問題も多いです。

上記課題解決の方法として、「何を目的に3Dプリンタを使うのか」が定まったら、設計から造形までを全て自前で解決するのではなく、まずは受託製造を行うサービスビューロに相談することも効率的な開発手段の一つといえます。

3Dプリンターの最大の特徴である形状自由度は、医療において重要視される「一人ひとりに合わせたケア」の実現に寄与できるものであり、またアイディア次第では全く新しい画期的な製品を生み出す可能性もあります。